日本首位女首相的出炉:政治经济学的饮鸩止渴

石破茂的辞职,表面看是一场“体面撤退”,实质是一次政治经济学的“紧急避险”。他留下的,不只是一个支持率低迷的内阁,更是一套在“日美贸易协议”与“党内派系清算”双重夹击下,已无法自洽的治理模型。本文试图从自民党派系力学、候选人光谱、政策遗产与结构性约束四个维度,拆解“后石破”时代的日本将被推向何处,并回答一个更根本的问题:日本政坛是否正被拽离“长期理性”的轨道?

一、派系力学:唯一未解散的“麻生派”成为关键“瓶颈资源”

“黑金丑闻”后,安倍派、岸田派、二阶派相继解散,麻生派成为唯一保留组织化票仓的“硬核资产”。在总裁选举的“议员票”层面,麻生太郎手握约45张铁票,并可间接影响宏池会(岸田派残部)与部分无派系议员,形成60~70票的“可交易区块”。在总票数(众议院+参议院+地方票)约760票的格局里,这一区块足以成为任何候选人的“决胜边际”。

麻生的偏好非常明确:

- 意识形态上,反对石破茂的“亚洲版北约”与“对美对等”路线,坚持日美同盟的“单向依附”框架;

- 利益上,要求继续保留“财政路线弹性”,反对加税弥补防卫费,以保障其背后金融-地产-医疗利益集团的估值稳定;

- 个人恩怨上,2021年总裁选即公开反对石破,今年7月更直接放话“不会允许石破继续执政”。

因此,谁能获得麻生“盖章”,谁就拥有第一轮投票的“入场券”;反之,即使民调高如小泉进次郎,也可能在“议员票”门槛前被“技术性绞杀”。

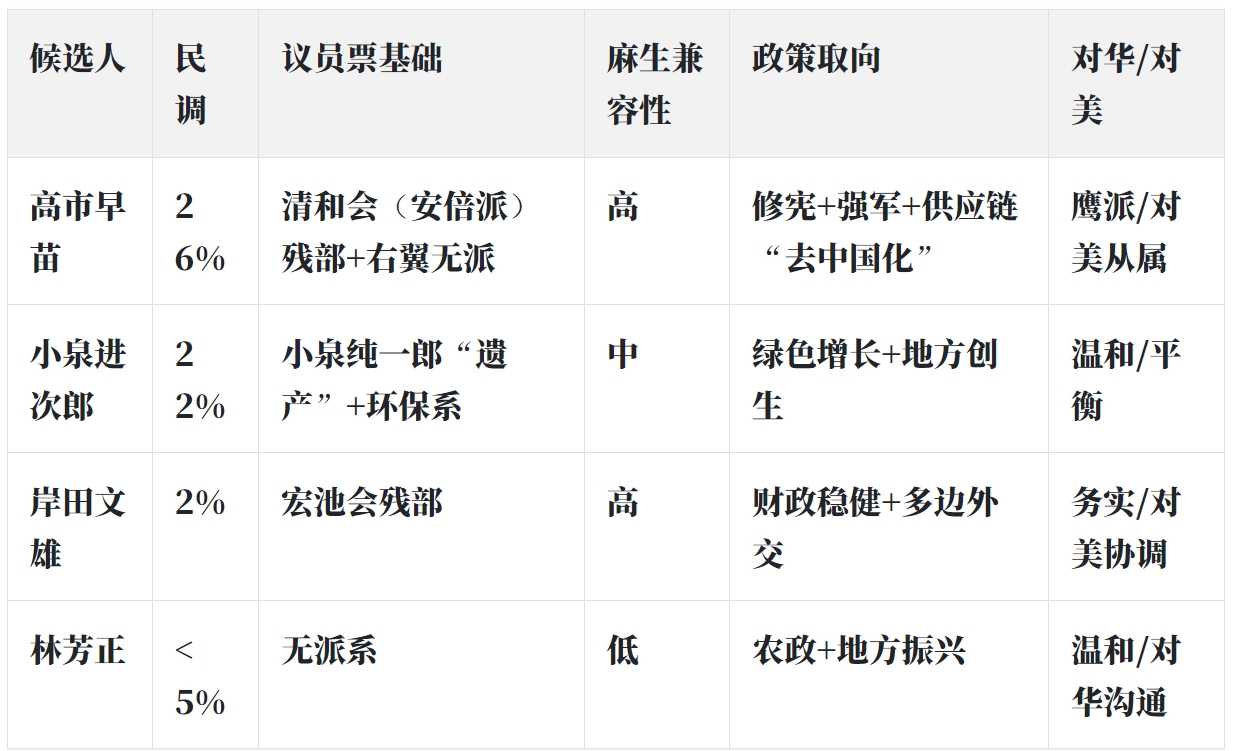

二、候选人光谱:高市早苗为何是“麻生约束”下的最优解?

麻生的决策逻辑是“最小阻力+最大可预见性”:

- 小泉虽年轻、民调高,但其“绿色增长”需要碳税、电力市场改革,直接冲击麻生背后电力-地产复合体;

- 岸田虽听话,但2%的民调意味着“党意”与“民意”撕裂,可能触发众院补选雪崩;

- 高市早苗则同时满足:

- 意识形态上“继承安倍”,可整合清和会残部+右翼无派,拿到50~55议员票;

- 政策上承诺“不加税而增防卫”,通过发债+央行“续命”方式融资,与麻生金融利益一致;

- 性别符号上可制造“首位女首相”的媒体叙事,对冲民调劣势。

于是,麻生只需在首轮投票前“技术性”放行部分宏池会票给高市,即可在第二轮形成“反小泉”联盟,复制2021年“岸田逆袭”剧本。高市早苗上台,不是“民意”的胜利,而是麻生派在“后黑金”时代继续充当“瓶颈资源”的必然结果。

三、政策遗产与结构性约束:从“阅兵”到“日美贸易协议”,日本话题的“虚假繁荣”

石破茂留下的最大外交遗产,是7月与特朗普政府签署的《日美投资与关税备忘录》:日本对美汽车出口维持2.5%关税,但承诺未来三年把整车出口量压减15%;大米市场设定“零关税低配额+高关税超配额”的TWQ机制,实质让美国产米获得7万吨/年的“渗透窗口”。作为交换,美国取消对日半导体出口管制,并允许日本在美设立“联合代工”工厂。

这套“以农业换半导体”的模型,短期内为石破茂赢得了“日美谈判终局”的叙事,却留下三重结构性裂缝:

- 产业裂缝:汽车减出口直接打击爱知、三重、静冈三大产业集群,涉及约38万人就业;米价开放则让北海道、新潟的农家收入预期下降8%~10%,与小泉“农林水产大臣”安抚基层的诉求正面冲突。

- 财政裂缝:为补偿农家,内阁府需追加2000亿日元/年的“直接补贴”,但防卫费已锁定GDP2%目标,社保支出随高龄化刚性上升,财政空间被“双重挤压”。

- 战略裂缝:高市早苗若要“修宪+强军”,需把防卫费从当前6.8万亿日元提升至10万亿日元以上;在“不加税”承诺下,只能扩大国债发行。然而,日本央行(BOJ)已在7月宣布“长端利率上限1.0%”的柔性YCC,若再大规模购债,日元贬值与输入型通胀将反噬农家与低收入阶层,形成“越强军越民粹”的恶性循环。

换言之,日本当下的“主要话题”——阅兵、强军、日美同盟对等化——本质是用“安全叙事”掩盖“收入再分配”难题:

- 对农村:以“外部威胁”置换“市场开放”的阵痛;

- 对都市:以“半导体回流”置换“汽车岗位”流失;

- 对金融:以“央行购债”置换“财政纪律”崩溃。

这套叙事在短期内可以凝聚“国家目标”,却缺乏“可持续盈余”——既无法像上世纪60年代高速成长那样用增量收入弥合矛盾,也无法像80年代“国际协调”那样用外部市场对冲成本。其结果,是把政治资源进一步锁死在“对美依附+财政金融化”的旧轨道,而非迈向“高附加值农业-零碳产业-东亚市场一体化”的新轨道。

结论:日本政坛正在被拉向“错误轨道”吗?

从“政治经济学”视角看,一个体制的“长期健康”取决于能否同时满足:财政可持续、产业可持续、社会可持续。高市早苗—麻生太郎的“最小胜利联盟”之所以成立,恰恰是通过“选择性”绕开上述三条约束:用央行购债替代财政改革,延缓“税收-债务”清算;用“去中国化”补贴替代产业升级,延缓“生产率-工资”矛盾;用“外部威胁”叙事替代内部再分配,延缓“都市-农村”裂痕。

这套组合在短期内可以“稳预期、稳资产价格、稳选票”,却把成本推向未来:日元贬值的输入型通胀、国债利率攀升的财政挤出、对华贸易萎缩的市场真空,最终仍需下一代纳税人与劳动者承担。日本政坛不是“偶然”被拉向错误轨道,而是在“黑金丑闻—派系解体—民意碎片化”三连击后,原有“利益-意识形态”缓冲层消失,迫使自民党选择“最低可接受共识”——高市早苗的“安全民粹”。

石破茂的辞职,因此不只是个人悲剧,更是日本“政治经济学”长期透支后的“紧急避险”:当财政、产业、社会三重可持续同步亮起红灯,系统最理性的选择,便是用“外部敌人”与“国家荣耀”暂时冻结内部清算。高市早苗的上台,不过是这一系统性逃遁的“人格化”符号。若未来没有新的“增长-分配”范式,日本将反复上演“首相轮替、政策空转、财政金融化”的漂流剧,直到外部冲击(美债利率飙升、台海危机、能源价格暴涨)彻底击穿“日元国债”最后的安全垫。那时,再回望2025年9月的这场“体面撤退”,才会意识到:真正的“政治经济学”清算,才刚刚开始。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号