2025年秋季雨水对中国主要产粮区秋收的详细矩阵式评估

气候影响分析、区域评估与长期趋势预测

一、气候数据与降水情况

总体情况:

2025年秋季(9月至10月中旬),中国降水呈现"北多南少"的分布格局,北方多地降水量较常年同期显著偏多。

黄淮海地区:河南、山东、江苏北部、安徽北部降水量普遍较常年同期偏多2倍至4倍

山东省:平均降水量达246.5毫米,较常年同期偏多269%,为1951年以来历史同期最多

河南省:9月16日以来平均降水量221.4毫米,较常年同期偏多3.5倍,为1961年以来同期最多值

西北地区东部和华北中南部:陕西、山西、河北南部出现持续阴雨天气,降水量较常年同期偏多1至4倍

降水日数与日照:

陕西南部、山西南部、河南大部、山东大部、安徽淮北等地降水日数达20至30天,较常年同期偏多5至18天。

日照时间偏少5至9成,导致作物光合作用不足,影响籽粒灌浆和品质。

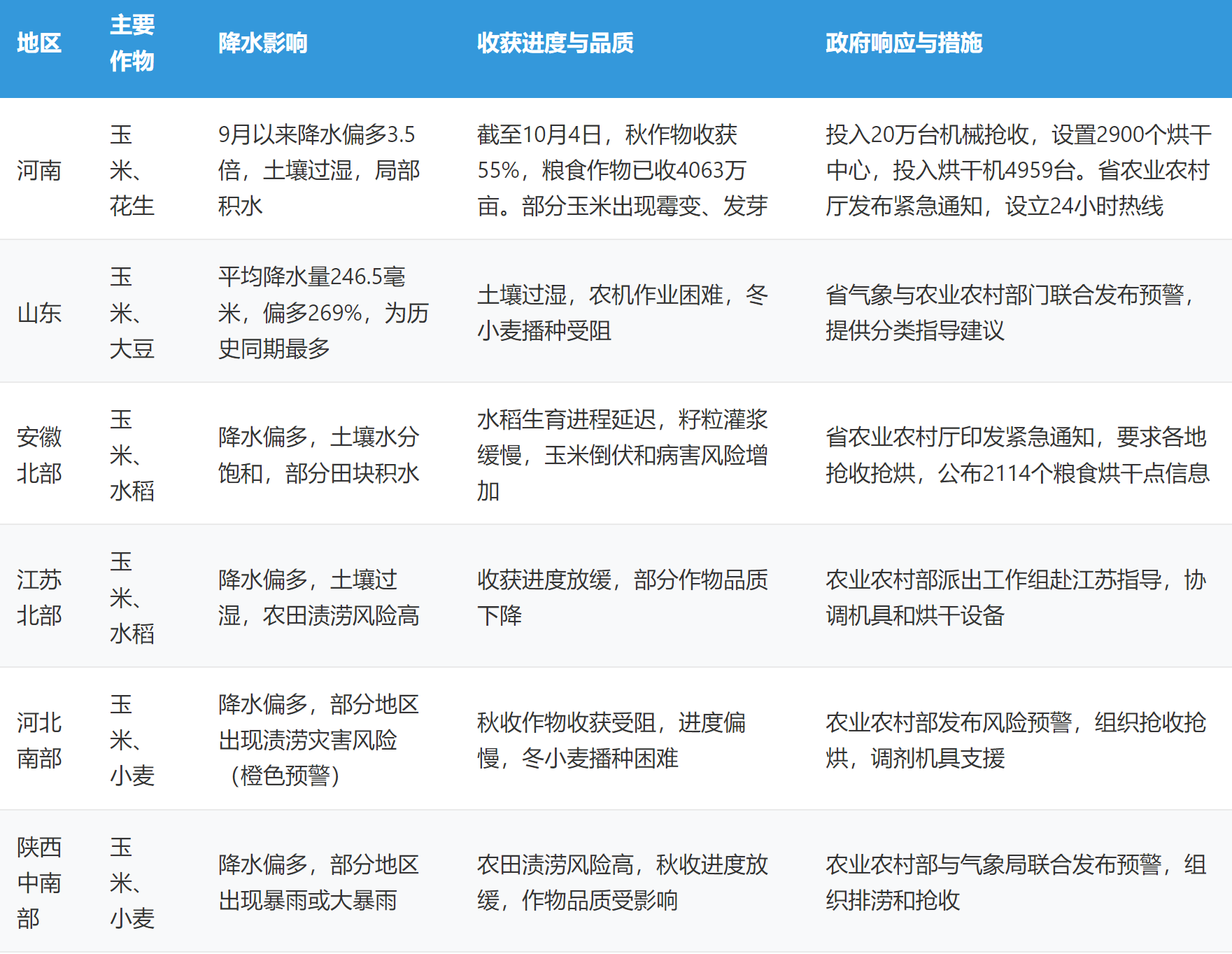

二、主要产粮区与作物矩阵式分析

地区

主要作物

降水影响

收获进度与品质

政府响应与措施

河南

玉米、花生

9月以来降水偏多3.5倍,土壤过湿,局部积水

截至10月4日,秋作物收获55%,粮食作物已收4063万亩。部分玉米出现霉变、发芽

投入20万台机械抢收,设置2900个烘干中心,投入烘干机4959台。省农业农村厅发布紧急通知,设立24小时热线

山东

玉米、大豆

平均降水量246.5毫米,偏多269%,为历史同期最多

土壤过湿,农机作业困难,冬小麦播种受阻

省气象与农业农村部门联合发布预警,提供分类指导建议

安徽北部

玉米、水稻

降水偏多,土壤水分饱和,部分田块积水

水稻生育进程延迟,籽粒灌浆缓慢,玉米倒伏和病害风险增加

省农业农村厅印发紧急通知,要求各地抢收抢烘,公布2114个粮食烘干点信息

江苏北部

玉米、水稻

降水偏多,土壤过湿,农田渍涝风险高

收获进度放缓,部分作物品质下降

农业农村部派出工作组赴江苏指导,协调机具和烘干设备

河北南部

玉米、小麦

降水偏多,部分地区出现渍涝灾害风险(橙色预警)

秋收作物收获受阻,进度偏慢,冬小麦播种困难

农业农村部发布风险预警,组织抢收抢烘,调剂机具支援

陕西中南部

玉米、小麦

降水偏多,部分地区出现暴雨或大暴雨

农田渍涝风险高,秋收进度放缓,作物品质受影响

农业农村部与气象局联合发布预警,组织排涝和抢收

山西南部

玉米、小麦

降水偏多,部分地区渍涝风险高(橙色预警)

作物收获受阻,麦播茬口紧,冬小麦播种受影响

农业农村部派出工作组,协调机具和烘干设备,指导抢收

三、对大宗商品市场的影响

玉米价格:

10月以来,玉米价格呈现下跌趋势。截至10月10日,生意社玉米基准价为2215.71元/吨,较10月1日下降3.06%。

原因:新季玉米陆续上市,市场供应量增加,加之连阴雨天气导致部分品质下降,农户售粮意愿增强,价格承压。

市场供需:

国家粮油信息中心预计,2025/26年度中国玉米进口量下调至600万吨,国内玉米市场供需呈紧平衡状态。

政策调控:

国家通过政策性收储和市场化收购协同,保障市场稳定,防止价格大幅波动。

四、地区差异与综合评估

东北地区(黑龙江、吉林、辽宁):

气候条件:光温水匹配较好,初霜期偏晚,利于作物充分灌浆成熟。

影响较小:降水未显著偏多,秋收进展顺利,产量预期稳定。

西南地区(四川盆地):

降水偏多:部分区域出现暴雨或大暴雨,但未形成大范围渍涝,对秋收影响有限。

综合评估:

黄淮海地区受灾较重,秋收进度放缓,作物品质下降,但通过政府强力调控和抢收措施,损失得以部分控制。

全国范围看,东北地区等主产区的有利天气条件在一定程度上弥补了局部地区的损失。

全年粮食产量:尽管局部地区受灾,但得益于政策支持和科技投入,2025年全国秋粮仍有望实现稳产,全年粮食总产量预计稳定在1.4万亿斤以上的目标。

五、政策建议与未来展望

政策建议:

- 加强农田水利建设:提升排涝能力,应对极端降水事件。

- 提高烘干能力:增加烘干设备投入,降低灾后损失。

- 推广抗逆品种:选育耐阴雨、抗倒伏、抗病害的作物品种。

- 完善保险制度:扩大农业保险覆盖面,保障农民收益。

未来展望:

- 短期:需持续关注10月下旬天气情况,确保秋收顺利完成和冬小麦适时播种。

- 长期:加强气候变化适应研究,提升农业生产的韧性和可持续性。

六、历史对比与长期趋势分析

(一)历史类似情况

2025年秋季黄淮海等地区的持续强降水并非孤立事件,历史上我国北方秋季(尤其黄淮流域)曾多次出现类似极端降水过程,典型案例包括:

- 2021年河南特大暴雨:7-8月河南遭遇历史罕见特大暴雨,秋季(9-10月)仍持续阴雨,全省平均降水量较常年偏多1.5倍,导致秋作物倒伏、霉变率上升,玉米收获延迟约15天,部分农田渍涝严重。

- 1963年海河特大洪水:秋季(9-10月)海河流域降水偏多2-3倍,河北、河南北部农田大面积积水,冬小麦播种推迟近1个月,当年秋粮减产约20%。

- 1998年淮河洪涝:秋季淮河流域(安徽、江苏北部)降水偏多1-2倍,土壤过湿导致玉米、水稻收获机械无法下田,部分作物发芽霉变,秋收进度滞后10-15天。

对比可见,2025年秋季的降水特征(北方多雨、日照偏少、土壤过湿)与上述历史事件高度相似,均表现为副热带高压异常偏北、冷暖气流在华北黄淮交汇,导致降水持续偏多。

(二)长期趋势:全球变暖下的极端降水常态化

从气候变化视角看,2025年秋季的异常降水可能是中高纬度地区极端降水事件长期增加趋势的缩影。根据IPCC第六次评估报告,全球变暖使大气持水能力每升温1℃增加约7%,导致极端降水频率和强度呈上升趋势。具体到我国:

- 黄淮海地区:受西太平洋副热带高压"北跳"提前、冬季风偏弱等因素影响,秋季(9-10月)降水已呈现显著增加趋势(1961-2020年平均每10年偏多5%-8%)。

- 驱动机制:2025年可能叠加了中等强度厄尔尼诺事件,进一步强化了副热带高压的异常,导致暖湿气流持续向北方输送,形成"北多南少"的降水格局。

未来,若全球变暖持续,黄淮海、华北等主产区的秋季异常降水可能成为"新常态",需通过长期适应性措施(如完善排灌系统、培育抗逆品种、优化种植制度)降低风险。

结论

2025年秋季北方异常降水是历史类似事件的再现,也是全球变暖背景下极端天气长期化的表现。尽管短期造成局部秋收损失,但通过政策应对与技术支撑可部分弥补;长期需系统性提升农业抗灾能力,以适应气候趋势变化。

评估报告时间:2025年10月 | 数据来源:国家气象中心、农业农村部、国家粮油信息中心

本报告基于历史数据和预测的气候模式分析,实际影响可能因后续天气变化而调整

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号